अपने घर में मैं परम स्वतंत्र था। जैसे चाहे रहता, जो चाहे करता। मर्जी आती जहाँ जूते फेंक देता, मन करता जहाँ कपड़े। जगह-जगह मेरी किताबें बिखरी रहतीं और लगभग हर कमरे में मेरी चीजें। कभी अचानक कहीं जाना होता तो मुझसे उस घर में मेरी कोई चीज नहीं ढूँढ़ी जाती। हर चीज माँ मुझे ढूँढ़कर देती। मेरे जाने के बाद वह सारे घर से मेरी किताबें-कॉपियाँ, कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने समेट कर मेरे कमरे में रखती। लेकिन मेरे कमरे में भी किसी चीज की कोई निश्चित जगह नहीं होती। कमीज तकिए के नीचे तो किताब पलंग के पीछे। मोजे संदूक के नीचे तो घड़ी बाथरूम की शेल्फ पर। माँ ही मेरे कमरे की सफाई भी करती। इतने घनघोर में वह सफाई पता नहीं किस तरकीब से करती। मेरे लिए तो यह असंभव ही होता।

यह लेकिन बचपन की बात है।

लड़कपन में चीजें बदल गईं। किसी एक लड़क दिन में मैं अपनी किसी चीज को ढूँढ़ रहा था और उसके न मिलने पर माँ पर चिल्ला रहा था। तब पिताजी ने मुझे डाँटा था। “उस पर क्यों चिल्ला रहा है? जगह पर नहीं रख सकता अपनी चीजें? वह क्या तेरी नौकर है?”

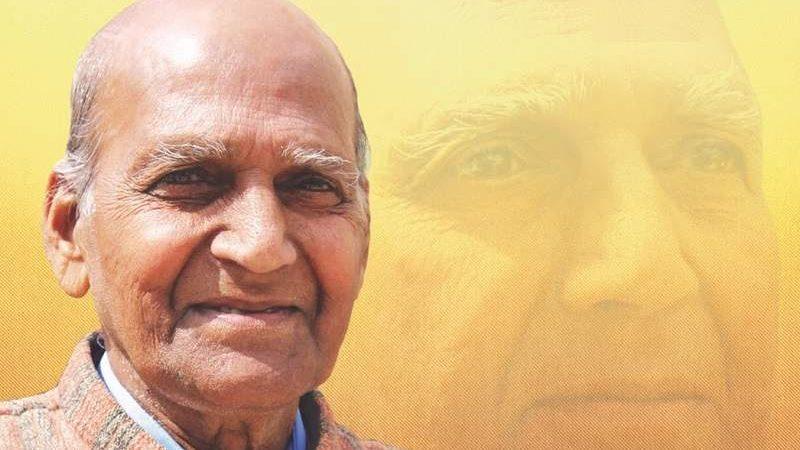

पिता वैसे भी कम बोलते थे। मुझसे तो बहुत ही कम बोलते थे। मेरे बारे में वह अधिकांश सूचनाएँ वह माँ से प्राप्त करते थे – राकेश चला गया? राकेश आ गया? राकेश ने खाना खा लिया? राकेश सो गया? मुझसे वह किसी काम को भी नहीं कहते थे। मेरी स्वस्ति और स्वास्थ्य की, मेरी प्रसन्नता-अप्रसन्नता की पूरी चिंता करते हुए भी, मेरी गतिविधियों का, मेरे बड़े होते जाने का और मेरी बदलती जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हुए भी उनका मुझसे सीधा संवाद बहुत कम था। लगभग नहीं ही था। पिताजी को मेरे चरित्र की चिंता रहती थी कि वह बिगड़ न जाए। वह चाहते थे माँ मेरे चरित्र पर नजर रखे और वह बिगड़ता नजर आए – मसलन पता चले कि मैं दोस्तों के साथ सिनेमा देखने लगा हूँ – तो तुरंत पिता को सूचित करे।

मैं अपनी जरूरतों के बारे में भी माँ को ही बताता था। माँ पिताजी को। पिताजी मेरे लिए जो चीजें लाते, माँ को देते, माँ मुझे। यदि मुझे फीस जमा करनी है तो मैं माँ से कहूँगा – माँ पिताजी से – पिताजी माँ को पैसे देंगे – माँ मुझे। फीस जमाकर मैं रसीद माँ को दूँगा – माँ पिताजी को – पिताजी देखकर माँ को लौटा देंगे – माँ कहीं सँभालकर रख लेगी। इनकार और इसरार भी इसी तरह माँ की मार्फत होते थे “उससे कहना अभी रुक जाए!”, “उससे कहना इन फालतू चीजों पर पैसा बिगाड़ने की बजाय अपनी पढाई पर ध्यान दे।” अब इसमें दाद-फरियाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। कभी मैं जिद करता किसी चीज के लिए तो माँ पिताजी से कहती – “वो कह रहा है जरूरी है!” या “वो कह रहा है ये दिला दो फिर वो नहीं लूँगा!” पिताजी ऐसी फरियादें चुपचाप सुन लेते और मान जाते। संतुष्ट न होने के बावजूद कहीं से पैसा लाकर माँ के हाथ पर रख देते। कहाँ से? मुझे नहीं मालूम। कभी मालूम करने की कोशिश भी नहीं की।

पिताजी से सीधी बात सिर्फ परीक्षा के दिनों में ही होती। जब भी मेरा पेपर होता वह शाम को जरूर पूछते – कैसा रहा? मैं कहता – ठीक रहा। पूरी परीक्षा भर यह कैसा रहा, ठीक रहा चलता रहता। न एक शब्द कम न एक शब्द ज्यादा। फिर जब रिजल्ट आता, मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट ले जाकर उन्हें दिखाता। यह काम माँ की मार्फत नहीं किया जा सकता था। वह चश्मा पहनकर बड़े ध्यान से प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते और लौटा देते – “शाबाश! खूब मेहनत करो!”

बस! नंबर चाहे कम हों या ज्यादा। नंबर अक्सर अच्छे ही आते। पर मुझे लगता, इतनी मेहनत करना बेकार ही गया। कोई भी तो खुश नहीं होता। एक बार एक पेपर में जान-बूझकर लापरवाही की और काफी कम नंबर आए। देखें अब पिताजी क्या कहते हैं! प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते समय धक्-धक्! हाँ, वह उस जगह अटके, पर बस, और कुछ नहीं। वही – “शाबाश! खूब मेहनत करो!” जी किया माँ से पूछूँ – इस बार मेरे रिजल्ट पर पिताजी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? नहीं पूछा। जाने दो। जब इनको ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं ही क्यों पूछूँ!!

इसलिए पिताजी की डाट का असर हुआ। मैंने अपना घर अपने कमरे में ही समेट लिया। सारे घर से बीन-बटोरकर अपनी चीजें ले आया और कमरे में ठूँस लीं। तब ध्यान आया कि यहाँ काफी अराजकता और अव्यवस्था है। एक दिन डटकर-जुटकर अपने कमरे की सफाई कर डाली और सारा कमरा अपने हिसाब से जमाया। अपनी सुविधा के हिसाब से। किताबें, कपड़े, जूते, बिस्तर सब। उस दिन मेरे कमरे से आधा सेर धूल-मिट्टी और मैले कपड़ों का एक ढेर निकला। ये ऐसी जगह दबे-छिपे थे कि माँ को भी दिखाई नहीं दिए थे। बाहर नल पर जाकर सारे कपड़े धो डाले और रस्सी पर डाल दिए। माँ चुपचाप देखती रहीं। पहली बार कपड़े धोए थे, अच्छे नहीं धुले थे, पर माँ ने यह नहीं कहा – छोड़ दे! मैं धो दूँगी। वह कहती भी तो मैं छोड़ता नहीं। फिर मैं अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। यह दिन का समय था और पिताजी घर पर नहीं थे। ऐसे समय मुझे लेटना होता तो मैं या तो माँ के कमरे में या ड्राईंगरूम के दीवान पर वहाँ के गाव तकियों की सारी व्यवस्था बिगाड़ते हुए लेटा करता था। पर आज अपने कमरे में ही लेटा। वहाँ काफी ठंडक और अँधेरा था। मैंने सोचा काश! कमरे के पीछे की तरफ एक खिड़की और होती जहाँ से मैं पलंग पर लेटा-लेटा ही बाहर का दृश्य देख सकता। नीम का पेड़ और गिलहरियाँ… गाय का रँभाना और दूर किसी लड़की का दौड़ना… चील की ऊँची उड़ान और दूर तक पसरे ऊँघते खेत!

मैंने माँ को मेरे कपड़े धोने और मेरा कमरा साफ करने को मना कर दिया। उसने मान लिया। शायद उसने सोचा होगा, लड़का कमरे में कोई प्रेमपत्र या सिनेमा के गानों की किताब वगैरह पकड़े जाने से शर्माता होगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो कमरा अस्त-व्यस्त रहता। चीजें समय पर नहीं मिलतीं। पर फिर थोड़ा ढूँढ़ने पर मिल भी जातीं। हफ्ते में एक बार तो मैं सफाई कर ही लेता।

धीरे-धीरे कमरा मेरा और मैं कमरे का अभ्यस्त हो गया। पत्रिकाओं से चित्र काटकर मैंने दीवारों पर चिपका लिए। पिताजी को यकीनन यह पसंद नहीं आता। पर वह क्या कर सकते थे? कमरा तो मेरा था!

पिताजी की दुनिया वैसी ही चुप और दूरस्थ थी। मेरी पहुँच से परे। माँ की मार्फत। पहले मेरे दोस्त सीधे ड्राईंगरूम से ही आते। “नमस्ते चाचाजी” आदि करते हुए। अब वे पीछे के दरवाजे से सीधे मेरे कमरे में आ जाते। बगैर “नमस्ते चाचाजी” आदि की बाधा को लाँघे। यदि एक से अधिक दोस्त होते और कुछ गाना-बजाना, हँसी-मजाक, या लड़कियों की बातें जैसा कुछ होता तो मैं धीरे से कमरे का दरवाजा उढ़का देता। एक दोस्त सिगरेट पीता था। उसे मैं कमरे में सिगरेट नहीं पीने देता। माँ तो आ ही सकती है, और बात पिताजी तक पहुँच सकती है। माँ दोस्तों के लिए पोहे बनाती तो दरवाजे के बाहर तक लाकर खड़ी हो जाती। मुझे पुकारती और ट्रे पकड़ा देती। भीतर नहीं आती।

मैं अपने घर की अपने दोस्तों के घर से तुलना करता। मेरे सारे दोस्तों के घर में अलग तरह का माहौल था। वहाँ हमें बड़ों से छिपकर बातें नहीं करनी पड़ती थीं। वहाँ बड़े हमारी बातों से डिस्टर्ब महसूस करने की बजाय उनमें रुचि लेते थे। शायद रस भी। कितनी बार ऐसा भी होता था कि हम ड्राइंगरूम में ही बैठा लिए जाते और कॉलेज की गतिविधियों पर, राजनीति पर, समाज पर, किसी भी विषय पर खुलकर बात होती। हँसी-मजाक तक हो जाता। एक दोस्त के पिताजी तो घुसते ही पूछते – क्या खबर है आज की? वहाँ जाओ तो आज का अखबार देखकर जाना पड़ता। कभी-कभी दोस्तों की मम्मियाँ भी वहीं आकर बैठ जातीं। अपनी सब्जी काटती रहतीं, बुनाई करती रहतीं और बातों में भी हिस्सेदारी करतीं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता कि मैं किसी दोस्त के यहाँ गया हूँ और दोस्त नहीं है तो भी मैं बाहर से ही लौटा नहीं दिया गया हूँ। अंदर बुला लिया गया हूँ और “मम्मी” से या “पापा” से बातों में उलझ गया हूँ और फिर दोस्त आ गया है या नहीं आया है तो भी मुझे यह नहीं लगा है कि अपना चक्कर फालतू गया।

बेशक, ऐसा माहौल सारे दोस्तों के घर नहीं था। कुछ के ही यहाँ था। सच पूछो तो दो दोस्तों के घर जो अपेक्षाकृत संपन्न थे। एक के पिता डॉक्टर थे दूसरे के रिटायर्ड इंजीनिअर। बाकी दोस्तों के पिताओं को या तो मैंने देखा ही नहीं था या जब भी देखा था परेशान ही देखा था। पता नहीं किसलिए। एकाध ने तो मेरे ही सामने दोस्त को डाँट दिया था। पर इन दो दोस्तों के घर का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता था – और मैं सोचता था कि ऐसा माहौल हमारे घर में भी क्यों नहीं हो सकता!

हमारा घर तो खानों में बँटा हुआ था। अस्पृश्यता की तरह। एक घर में जैसे तीन घर। मेहमानों के लिए और पिताजी के लिए बैठक थी। वहाँ की किसी व्यवस्था पर माँ का दखल नहीं था। छोटी से छोटी चीज के लिए एक जगह निश्चित थी। कलम यहाँ तो कलम यहाँ। चश्मा वहाँ तो चश्मा हमेशा वहाँ। सब कुछ अँधेरे में भी मिल जाता था। घड़ी में चाभी भरने तक का समय निश्चित था। मेरा कमरा मेरा कमरा था और सारा कुछ जोड़-घटाने के बाद माँ के हिस्से में सिर्फ रसोई बचती थी। रसोई उसका साम्राज्य था। वहाँ जो भी रखा है…। उसी ने अपनी मर्जी और सुविधा के हिसाब से। माँ अचार के मर्तबानों पर कपड़ा बाँधती थी और माचिस को हमेशा प्लास्टिक की खाली थैली में रखती थी। मटके के परिंडे पर कोने में हाथ धोने के लिए लोटा और चमचमाता डुबका कील पर टँगा। मैं कभी रसोई में जाऊँगा भी तो माँ की सारी चकाचक व्यवस्था बिगाड़ आऊँगा। पिताजी का तो रसोई में जाने का सवाल ही नहीं उठता था! रसोई की पूरंपार मालकिन माँ थीं। वह वहीं मगन रहती थीं। गुनगुनाती भी रहती हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

दोस्तों के घर की प्रेरणा ने उचकाया और एक दिन अपने घर की पुरातन व्यवस्था को मैं ताजगी का एक स्पर्श-जैसा देने के षड्यंत्र में चुपचाप और अकेला लिप्त हो गया। किया फकत इतना कि हर चीज को मुकर्रर जगह पर रखने का ध्यान रखते हुए बैठक को चमका दिया। पीतल का कलमदान मिट्टी से रगड़ दिया, डिग्री लिए खड़े पिताजी की तस्वीर का काँच कागज-पानी से साफ कर दिया, पंखे की पंखुरियों पर से गर्द हटाकर उन्हें गीले कपड़े से चमका दिया और दीवार घड़ी पर जड़ी पीतल की पत्तियों को ब्रशों से रगड़कर चमका दिया। अब सब कुछ एकदम नया जैसा लग रहा था। बीच में एक बार माँ ने आकर मेरी हरकतों को देखा और देखकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अंत में मैंने कबाड़े से एक गुलदान निकाला, उसे साफ किया और उसमें पानी भरकर बाहर से कुछ ताजे फूल तोड़ लाया, फूलों को गुलदान में सजाया और गुलदान को दीवान के पास वाली छोटी मेज पर सजा दिया।

पिताजी खुश हो जाएँगे।

पिताजी आए। उन्हें जैसे अपने कमरे में बेचैनी-सी महसूस हुई। चमकदार चीजों से चौंध-सी लगी। कुछ देर खामोशी से एक-एक चीज को ध्यान से देखते रहे। किसी से कुछ बोले-चाले नहीं। चुपचाप कपड़े बदले, चाय पी और पीठ पर हाथ बांधे आधा घंटा कमरे में चक्कर लगाते रहे। बीच में एक बार अखबार उठाया, पढ़ना चालू किया, फिर रख दिया और फिर चक्कर लगाने लगे। भीतर आकर माँ से पूछा – राकेश कहाँ है? पता नहीं माँ ने क्या जवाब दिया। आखिर उनसे रहा नहीं गया। बाहर का दरवाजा खोला। कमरे में आए। गुलदान उठाकर बाहर ले गए, फूल निकालकर गली में फेंके, गुलदान उलटकर पानी खाली किया, दो-तीन बार उसे झटकार कर भीतर आकर गुलदान को कबाड़े की कोठरी में झन्न से फेंक दिया।

मैं कौन होता था उन्हें बतानेवाला कि उन्हें कैसे जीना चाहिए! और जबकि वह मुझे नहीं बता रहे थे! पर तब इतना समझने की उम्र नहीं थी। इस “झाल” से मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। बाज नहीं आया। पल्ला झाड़ने पर राजी नहीं हुआ। मेरी तथाकथित सुरुचि तो पूरे घर को अपनी चपेट में लेने को कसमसा रही थी, मैं पिताजी की “सुविधा” में विस्तार करने में अपनी सक्रिय भूमिका तलाश कर रहा था। आखिर कुछ तो होगा जिससे वह खुश हो सकते हों!

आजकल माँ-पिताजी आए हुए हैं। मेरे पास चार कमरों का सरकारी क्वार्टर है। बेडरूम के साथ लेट्रीन, बाथरूम अटैच है। कमोड पश्चिमी तरीके का है। डबल बेड पर कोयर फोम के गद्दे हैं। उसमें माँ-पिताजी आराम से होंगे।

कहाँ जाएँ। दोनों बहुत अशक्त हो गए हैं। खाना खाने डाइनिंग रूम में आते हैं, टीवी देखने ड्राइंग रूम में। थोड़ा शाम को बाहर बगीचे में निकले तो निकले वर्ना वापस अपने कमरे में। मेरी पत्नी दोनों का पूरा ध्यान रखती है।

मेरा घर शायद उन्हें सारी सुविधाओं के बावजूद पसंद न आता हो! बात-बात में मैं बच्चों से सलाह लेता हूँ। न भी लूँ, वे स्वयं देते हैं। कोई मुरव्वत नहीं करते। – “पापा! आप ये नीली शर्त मत पहना करो! आप पर बिलकुल सूट नहीं करती।” या” देखो न मम्मी, पापा ने आज फिर ढेर सारा तेल थोप लिया!”

हम सब एक-दूसरे की बातें शेयर करते हैं और एक-दूसरे को बिन माँगे सलाह देते हैं। एक-दूसरे की मूर्खताओं पर खुलकर हँसते हैं। माता-पिता के देवतुल्य होने का मिथ ध्वस्त हो चुका है। सब इनसान हैं। सबसे गलतियाँ हो सकती हैं।

रहन-सहन बदल गया है। रसोई में गैस है। खड़े-खड़े खाना बनता है। बच्चे मना करते-करते भी रसोई में जूते पहने-पहने घुस जाते हैं। बगैर हाथ धोए फ्रीज खोलकर पानी पी लेते हैं। न परिंडा है न चौका, न डुबका न छानना, न सँकरा न अछूता। न पहली रोटी के लिए गाय है न आखिरी रोटी के लिए कुत्ता! घर में जगह-जगह तरह-तरह की पेंटिंग लगी हैं। पिताजी को कुछ तो अश्लील तक लगती हों। अबूझ तो जरूर ही। बच्चों ने अपने कमरे में दीवार पर चित्रकारी कर रखी है। थोड़ी भी फुर्सत पाते हैं तो ऊँची आवाज में डेक बजकर डांस करते हैं। मौज आती है तो उनके साथ हम भी।

माँ हँसती है। उसे कौतुक होता है। जैसे उसका बचपन लौट आता है। वह मेरे घर प्रसन्न रहती है। सदा की चुप रहनेवाली माँ बहू से दुनिया-जमाने की बातें करती है। उसे सलाह देती है कि बाल कटा ले। चोटी-पट्टी की झंझट क्यों? कहती है – सलवार-कुरता पहन, जैसे आहूजा की बहू पहनती है। कहती है – मुझे एक दिन बाजार ले चल, मैं तुझे कलौंजी, सीकाकई, मुरदासिंगी, मुल्तानी मिट्टी, आवाँ हल्दी दिलवा दूँगी। निखर उठेगी। माँ अपने सारे राख जीवन में ध्वस्त पड़ी चिनगारी बहू में जगाने की कोशिश कर रही है। वह बच्चों से भी बहुत लाड़ करती है। बच्चे उसके गाल की, बाँहों की झुर्रियाँ गिनते हैं, उसके बालों में बादाम के तेल की मालिश करते हैं और उसे कहानियाँ सुनाते हैं। ड्रेकुला और डायनासोर और फेंटम आदि की। माँ शौक से सुनती है। स्त्री की देह को कितनी सदियों तक हमने जागने नहीं दिया, और आत्मा को भी थपकियाँ देते रहे। माँ स्त्री के पश्चाताप का शिलालेख नहीं …सोलह सौ मीटर की दौड़ का लास्ट लेप है।

पिताजी लेकिन नहीं बदले। संवादहीनता किसी तरह नहीं टूटती। पानी भी चाहिए तो माँ को आवाज लगाते हैं। बच्चों से उनके मन में कुछ नहीं खिलता। क्या मेरे बच्चों को देखकर उन्हें मेरा बचपन याद आता होगा? पता नहीं। याद नहीं आता कभी उन्होंने मुझे हवा में उछाला या कंधे पर बिठाया हो! अपने ही बच्चों से लाड़ करना उन दिनों घटिया हरकत मानी जाती थी। गुमसुम ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं। मेरे कोई मिलने वाले आ गए तो चुपचाप उठकर धीरे-धीरे अपने कमरे में चले जाते हैं। कभी-कभी अपने ही हाथों से अपने पैर दबाते हैं। उन्हें मेरी शेविंग क्रीम पसंद नहीं, दाढ़ी के साबुन की गोल बट्टी ही ठीक लगती है। मैं चाहता हूँ कि और कुछ नहीं तो हम राजनीति पर ही बात करे। होता लेकिन यह है कि तबियत कैसी है? ठीक है। दवा ली? हाँ। फिर लानी है? नहीं। बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाऊँ? अपनी माँ से पूछ लो!

बार-बार लगता है कि पिता खुश नहीं हैं, क्योंकि यह उनका घर नहीं मेरा घर है।

लेकिन घर …या समय?